город Кунгур

Выпуск газеты в PDF

Свежий выпуск №110/2025 от 15.11.2025

Комментарии

Минздрав края не успокоится менять главврачей Кунгура, пока не найдет человека готового пойти на стр...

Кладбище было вполне нормальным еще в шестидесятые годы. Не надо придумывать небылицы и обелять, нав...

Понятно,что вынужденное увольнение прежнего гл. врача не остановит гнило текущую оптимизацию медицин...

Спасибо большое за все!❤️❤️❤️ Вы лучшие в Кунгуре, и не т...

Закон запрещает, а где он разрешает размещать эти отходы? И запрет не решает проблему захламления те...

Городская справка

| ‹ | › | |||||

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

В годы войны под Кунгуром стоял запасной стрелковый полк. Журналистское расследование

26 февраля 2015, чт

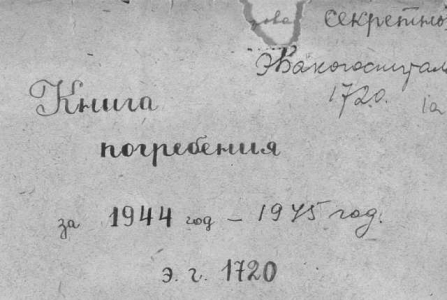

Журналист «Искры» Владислав Одегов продолжает расследовать жизнь забытого полка, стоявшего в годы Великой Отечественной войны в Кунгурском районе вблизи деревни Полетаево. Выяснены причины преждевременной смерти более 40 молодых солдат.

К 70-летию Победы

"В вашей газете вы недавно рассказали о неизвестном полку, что всю войну стоял недалеко от Кунгура, в деревне Полетаево, и готовил воинов. Прежде никогда не слышали об этом. Что еще удалось узнать?" - спрашивают редакцию газеты студенты Иван и Сергей. Действительно, 2 декабря 2014 года в «Искре» была напечатана статья «Это нужно живым», где рассказали о функционировании в 1941-1945 годах на кунгурской земле, возле деревни Полетаево, воинского соединения. И впервые назвали в СМИ его полное имя. Это 6-й запасной стрелковый полк 7-й запасной стрелковой бригады Уральского военного округа, командир – подполковник Криклий. Владислав Одегов Жил в народной памяти Сказать, что полк не известен, неверно. Он живёт в народной памяти. О нём еще что-то помнят старожилы - местные жители и кунгуряки. Больше его «знают» как «полетаевские лагеря», где обучали бойцов перед отправкой на фронт. - Видели, как колонны солдат из полетаевских лагерей уходили на фронт по нашей Крестьянской улице, - вспоминает кунгурячка Лидия Степановна Голубева, которой в 1941 году, когда началась война, было 13 лет. Известны жители Кунгурского района, которые служили или работали в этом полку. Например, участник войны из Ленска Дмитрий Наумович Курак, служил писарем в одной из его рот. Тысячи бойцов, пройдя обучение в Полетаевских лагерях, громили врага, приближая день Победы, многие после 9 мая 45-го разъехались по домам, а кто-то остался жить в Кунгурском районе. - Офицер полка Николай Иванович Селезень долго работал главным зоотехником в колхозе «Новая жизнь», - рассказал житель села Зарубино Илья Крутиков. В Полетаево сохранилось здание, где была медсанчасть полка, в лесах еще не полностью заросли окопы, где солдаты проходили курс молодого бойца… Историей полка, скорее всего, ещё никто серьезно не занимался, а при жизни, как всякое воинское соединение, полк был так засекречен, что сведений о нём нет ни в Кунгурском архиве, ни в музее-заповеднике. Мы рискнули приступить к поискам. И вот пелена забвения снята, полк снова является миру. Новое рождение «Командование полка жило в основном в Полетаево, - читаем мы в рукописи документальной книги «Река моего детства» писателя, уроженца Полетаево Николая Говорушко.- Рядом с нами в бабушкином доме временно действовала офицерская столовая. У нас поселился заместитель командира батальона по политчасти майор Константинов с женой и четырьмя детьми… Отец Нила (один из сыновей – В.О.) был принципиальным работником, вскоре он ушел на фронт и, кажется, погиб….Через Нила я познакомился с Криклиями – Григорием и Владимиром – сыновьями командира полка. Они часто бывали у Константиновых…. Семья Криклий жила за рекой в двухэтажном дому у Ершовых. Когда братья бывали у нас, мама всякий раз угощала их оладьями и особенно шаньгами. К осени (1941 года – В.О.) в основном были закончены в лесу строительные работы, и личный состав части переселили в теплые землянки. Вечерами в субботу и воскресенье мы гурьбой отправлялись в лагерь, чтобы посмотреть в зимнем клубе кино. Попадали иногда и на концерты. Полк решительно изменил жизнь деревни… Девчата были на высоте… Некоторые повыходили замуж….Отец Григория (командир полка Криклий Григорий Николаевич – В.О.) - полковник лет сорока пяти. Черноволосый. Стройный. Выше среднего роста. Мне ни разу не пришлось с ним поговорить. Я не только стеснялся, но и побаивался его. А сам он почему-то не заговаривал со мной, хотя знал наверняка, что я друг его сына…». Кто в братской могиле? Но самым большим напоминанием о полку, и наверно, самых трагических страницах его истории, служит монумент солдатам на братской могиле на Плехановском кладбище (прежде называлось Полетаевским). Собственно, он и стал отправной точкой для расследования. Памятник на братской могиле, где хоронили солдат 6-го полка Впервые о братском захоронении воинов услышал 5 лет назад от председателя совета ветеранов Плехановского сельского поселения Валентины Комягиной. Она сообщила об этом, откликнувшись на публикации в «Искре» статьи «Под сенью скорбящей» (31 июня 2010 года), с которой начался поиск имен воинов, умерших во время войны в госпиталях Кунгура: - В Полетаево тоже похоронено много солдат, - сказала Валентина Алексеевна. Так начались наши совместные поиски. Если пять лет назад было известно лишь имя одного красноармейца из 6-го полка, похороненного на кунгурской земле, то сейчас счёт идет на десятки. Как это удалось выяснить? Сохранилось письмо красноармейца Николая Фролова, которое он писал из Полетаева на родину в 1943 году. Из него и узнали номер полевой почты части - 87155, 49412. Благодаря начатым газетой в 2010 году поискам имен воинов, умерших в кунгурских госпиталях, Военно-исторический музей Санкт-Петербурга, откликнувшись на запрос военкома Алексея Пономарева, прислал в Кунгур списки воинов (232 фамилии). Их анализ показал, что более сорока красноармейцев, умерших в кунгурских госпиталях, - из части, стоявшей в Полетаево. Но можно ли сказать, что все они покоятся в братской могиле на Плехановском кладбище? Однозначного ответа дать нельзя. В списках, присланных из Санкт-Петербурга, местом захоронения некоторых воинов из этой части, как, например, 18-летнего красноармейца В.А. Дергачёва (умер 22 июля 1943 года в госпитале 3134 – находился в школе № 2) назван Кунгур. У других, например,18-летнего Бориса Юмангулова, умершего в госпитале 1720 (находился в школе № 10) в графе «место захоронения» слова - «не указано». ОБД «Мемориал», правда, уточняет: «первичное место захоронения – Кунгур». - Слышал от местных жителей, что и на Филипповском кладбище были захоронения солдат из Полетаево, - добавляет новую версию главный врач санатория «Ирень» Юрий Чистых, мама которого, Агния Семеновна, в годы войны работала фельдшером в госпитале 1720. Ни доказать, ни опровергнуть эти слова мы пока не можем… Вот такая неоднозначная информация по месту захоронения воинов 6-го запасного полка. Некоторую ясность вносит Книга погребения эвакогоспиталя 1720 за 1944-1945 годы, опубликованная на сайте Минобороны РФ, в ОБД «Мемориал». В ней 56 имен, в том числе 16 – из в/ч 49412. О каждом из этих 16 солдат сказано – «похоронен частью». Логично предположить, что делали это по месту службы воинов. Навечно молодые Но почему так далеко от передовой умирали солдаты? В статье «Это надо живым» мы высказали ряд версий: неосторожное обращение с оружием, голод, болезни. Расследование их в основном подтвердило. Проанализируем лишь один рассекреченный Министерством обороны документ и выложенный на сайте ведомства. Это именной список на умерших военнослужащих в эвакогоспиталях Эвакопункта № 44 23.11.43. В документе, направленном в Москву на имя начальника Центрального управления по персональному учету потерь командующего и рядового состава действующей армии, мы нашли данные о причинах смерти на 71 бойца, в том числе на 14 из Полетаевского полка. Как и предполагал фронтовик Павел Лаптев, в учебке возможна гибель по неосторожности. Именно так ушел из жизни 18-летний Борис Юмангулов («случайное ранение»). Но основные причины смерти красноармейцев, большинству из которых 18 лет или чуть больше, - истощение и различные болезни, чаще всего туберкулез легких. Из-за этого умерли в кунгурских госпиталях 18-летние воины: Михаил Бутырин (призван из Калининской области), Сергей Ильичев (Свердловская область), Иван Гелерак (Днепропетровская область) и другие. То есть версии о смерти солдат от голода и болезней подтверждаются документально. Справедливости ради отметим, что смерть от голода и болезней характерна не только для солдат 6-го запасного полка. В списке на умерших, приведенном выше, лишь двое из 71 бойца умерли от ран, остальные, 69, – от болезней и истощения. - Мама рассказывала, что солдат, которых привозили в госпиталь 1720, таскали на руках, и они были очень легкие, - рассказал Юрий Чистых. Фронтовик Карп Петров из Поповки проходил обучение в другой учебной части, но и там, как он рассказал, многие болели. Известно, что у 6-го полка были подсобные хозяйства. Одно в деревне Комарово, другое, о чем рассказал житель села Зарубино Илья Крутиков, - на острове на речке Усть-Мечка. Но продуктов всё же не хватало, в поисках пропитания, по рассказам очевидцев, солдаты ходили по окрестным деревням с мешками, просили поесть. Протоптали дорожки в Зарубино, Кинделино… Крестьяне помогали воинам, чем могли, хотя и сами голодовали. - В деревне Битково, её сейчас нет, была колония грачей, солдаты их убивали и ели, - рассказал Илья Крутиков. – После этого грачи там не селились до конца 50-х годов. Неутихающая боль Преждевременная смерть десятков бойцов 6-го ЗПС, в основном 18 - 20-летних молодых ребят, для полка, подготовившего за годы войны тысячи воинов, вряд ли считалась командованием большими потерями. Не случайно командира полка подполковника Криклия в 1943 году, наградили орденом Красной Звезды, а еще раньше отмечали благодарностью, а часть - переходящим Красным знаменем. Но эти преждевременные смерти молодых бойцов щемящей болью отозвалась в сердцах не только их родных, но и местных жителей, на глазах которых происходили эти трагедии. И в 1980 году на братской могиле был установлен памятник. - Сделали его общими силами, по инициативе фронтовиков и жителей, - рассказал председатель Кунгурского филиала пермской региональной общественной организации детей-сирот войны «Память сердца, дети – сироты войны» Василий Бойко, в то время председатель Плехановского сельсовета. – Помогали совхоз «Плехановский, МРЗ. – Стелу сварил сварщик МРЗ Александр Сергеевич Мордвинов, живущий сейчас в Плеханово, - добавляет Валентина Комягина. Памятник этот, хоть и не стоит на балансе поселения, не заброшен. Ежегодно его подправляют, красят, там проводят митинг с возложением цветов. Но с момента установки памятника прошло 35 лет. Родилась идея его реконструкции. - Мы бы хотели занести на постамент все фамилии солдат, которые удалось узнать, - говорит Валентина Алексеевна. - Готов проект, но не решен вопрос с финансированием. Край в выделении денег отказал. В поселении очень рассчитывают на поддержку администрации Кунгурского района, у которой есть опыт решения подобных вопросов. Напомним, что в 2012 году установлен памятник безымянным жертвам войны на Беркутовском кладбище. Памятник солдатам в Полетаево тоже уникальный – единственный на весь район, а, может, и Пермский край. ♦ СПРАВКА Эвакопункты – местные органы Главного военно-санитарного управления Красной Армии, развернутые в стране в 1941 году. В их задачи входило обеспечение работы военно-санитарного транспорта, распределение поступающих раненых по госпитальным гарнизонам и другие. Эвакуационный пункт № 44 был развернут в первой декаде июля 1941 года в Молотове (Пермь) в здании фельдшерско-акушерской школы. В 1941–1945 годах в области действовало 132 эвакогоспиталя, в том числе 8 в Кунгуре, 3 – в Кунгурском районе (Кыласово, Серга, Ергач). Фото: архив Плехановского сельского поселения, ОБД «Мемориал» Искра Кунгур © iskra-kungur.ru Читайте также: Забытые погосты Кунгура. Журналистское расследование Поделиться:

|

11296 11296  6 6 |

Комментарии |

Похожие Архив Кунгурского района пополнился фондом документов экс-главы района Николая Юрова24.02.2015, 17:30

4118 4118  0 0 Поисковики Ленинградской области обнаружили в Фалькенау захоронение воина из Кунгура13.02.2015, 10:55

3682 3682  0 0 |

4

4